大河ドラマべらぼうには「さいけん」という言葉が出てきますが、「何のこと?」「債権?」「債券?」と気になる方も多いのではないでしょうか。

そこで、今回はべらぼうの「さいけん」について、

- べらぼうのさいけん(債権)って何のこと?

- さいけんの内容

- 蔦屋重三郎の細見の特徴は?優れていることは?

を解説します。

しめじ

しめじべらぼうのドラマには今後もさいけんが出てくるので、理解しておくともっとドラマが楽しくなりますよ!

べらぼうの「さいけん(債権)」は何のこと?

しめじ

しめじべらぼうのさいけん(債権)って何のこと?

べらぼうの「さいけん」とは、蔦屋重三郎が書いた「幕府公認の遊郭・吉原」のガイドブック「吉原細見(よしわらさいけん)」のことです。

「べらぼう」のよく出てくる言葉で「さいけん」(細見)は、吉原の観光案内みたいな物。

— トマス・ディディモ (@honryuin291) February 23, 2025

真剣に見てない人は「債権」(権利)だと思ってる。 pic.twitter.com/GI3jVMOZoe

大河ドラマべらぼうを見て「さいけん」を誤解していた人が多くいました。

大河ドラマべらぼうで「さいけん」という言葉が何回もでてきた!

— 高尾山の花名さがし (@takaonobana) February 16, 2025

今でいう出版社の組合に入るのには株みたいな「債権」が必要なのかなと思った!

いろいろなAIで調べたらXので分かった!

「細見」と書いてさいけんで吉原のガイドブックとのこと!

分からなかったのは私だけかな! pic.twitter.com/1ZYoHCzsgx

さいけん(細見)の内容は?

しめじ

しめじさいけん(細見)の内容は、どのようなことが書かれていたの?

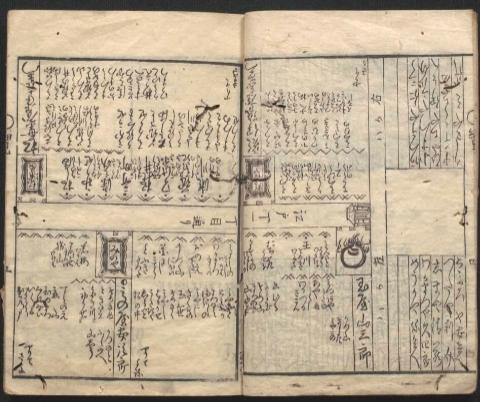

細見とは、妓楼の名前や遊女の名前やランク、利用料金など、吉原で遊ぶために必要な情報を1冊にわかりやすくまとめたガイドブックのこと。

吉原は約2万坪の広さがあり、遊女を含めて1万人ほどが暮らす「テーマパーク」のような場所でした。

そのため、観光客を含めて「どこに何があるのか?」を探すために、吉原細見のような案内書が必要になったと言われています。

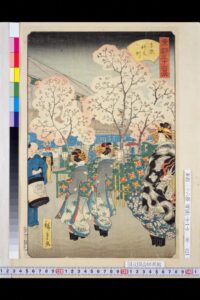

浮世絵で有名な歌川広重も、何度も吉原を描くほど需要は高かったのがわかります。

また、蔦重重三郎が手掛けた「吉原細見」は、吉原の歴史や風習なども詳しく書かれていたので、情報誌としての役割もあったとされています。

蔦屋重三郎の細見の特徴は?

さいけん=「吉原細見」は、蔦屋重三郎(蔦重)によって「リニューアル」されたものです。

しめじ

しめじ細見は書く人によっていくつかのバージョンがあって、それぞれ特徴が異なるんです。

蔦重が書いた「吉原細見」の特徴は、大きく以下の2つがあります。

- 吉原育ちならではの情報の正確さ

- ほかの細見よりも見やすい

吉原育ちならではの情報の正確さ

蔦屋重三郎が手掛けた「吉原細見」は、吉原生まれ・吉原育ちだからこそ書ける情報の正確さが話題を呼んだ、一つ目の理由です。

しめじ

しめじ蔦屋重三郎は、1750年に吉原に生まれて貸本屋として営業していました。

江戸の出版王は、吉原で生まれたということですね。

キャラクターPV🎥江戸のメディア王・蔦屋重三郎

— 大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」日曜夜8時 (@berabou_nhk) December 23, 2024

貸本屋から身を興して、書籍の編集・出版業をはじめ、江戸の出版王へと成り上がっていく…。#横浜流星#大河べらぼう 放送まであと【13日】 pic.twitter.com/5LETDWDKHD

蔦屋重三郎は、養父の軒先を借りて本屋を開店したあと、貸本屋として遊郭にも頻繁に出入りしていました。

吉原から出ることのできない遊女にとって、読書は数少ない娯楽でした。

そのため、遊女とも直接かかわることができ、通常は知ることができない吉原の情報を正しく聞けたのです。

しめじ

しめじ現場の声を聞けたからこそ、どの情報が重要なのか、何が求められるのかがわかったということだね。

とくに、蔦屋重三郎の細見は、吉原を地図のように描くことで、店の場所と遊女が一覧でわかり、吉原初心者にもありがたいガイドブックだったようです。

ほかの細見よりも見やすい

蔦屋重三郎版の吉原細見はシンプルで見やすく、わかりやすいと評判になったことも、売れた理由と言えます。

しめじ

しめじほかの細見とわかりやすさで違ったのはどこ?

蔦屋重三郎の細見は、ほかの細見とくらべて

- 形式を横から縦に変えた

- 必要な情報だけにしぼる

- 遊女・妓楼のランクをマークでわかりやすくした

- 吉原の街を再現した地図で、妓楼の場所が一目瞭然

このような工夫が施されています。

一見ほかの細見よりもシンプルでページ数は少ないですが、必要な情報だけにしぼることでわかりやすく手に取ることができたのではないでしょうか。

さいけんはいつまで出版された?

しめじ

しめじ吉原細見はいつまで出版されたの?

吉原細見は、江戸時代後期から明治時代初期まで発行されました。

1732年から年2回(正月・7月)発行され、1880年代まで約160年間にわたって出版され続けました。

これは、日本のなかでも2番目に長期にわたる定期出版物とされています。

しかし、近代化の価値観や遊郭制度の廃止(1872年・明治5年)により、廃れて無くなっていきました。

さいけんが実際に見れる場所はどこ?

さいけん=『吉原細見』の原本は、博物館・図書館で見ることができます。

しめじ

しめじそのなかでも、オンラインですぐ見れる・特別展示している場所をまとめました。

大河べらぼう公式アカウントでも、西尾市岩瀬文庫を紹介しています。

#大河べらぼう 紀行

— 大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」日曜夜8時 (@berabou_nhk) January 19, 2025

第3回蔦重の初めての出版物『一目千本』を手がけた絵師・北尾重政。

愛知県西尾市の岩瀬文庫には、彼が蔦重と共に作った他の本も収められており、実際に手にとって読むことができます。

配信は👉https://t.co/3g5v9r5Q7s pic.twitter.com/4vh1BYugQU

大河ドラマ「べらぼう」の紀行で紹介された『籬の花』

— neco (@necomsth) February 24, 2025

見てきました

閲覧室では蔦重版、鱗形屋版の「吉原細見」等を実際 手にとって見比べることができ感動〜

プチ大河ドラマ館?な感じにパネル展示もやってます

ラウンジではお抹茶も頂けますよ☺️#西尾市岩瀬文庫#べらぼう#蔦屋重三郎 pic.twitter.com/gebpyfElB6

神保町の大屋書房では、問い合わせ増加で特別ウィンドー展示!

来年の大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」。

— 纐纈くり@神保町 大屋書房 (@kuri_ohya) May 16, 2024

お問い合わせも増えてきましたので、大屋書房のウィンドーを蔦屋重三郎と、その同時代の黄表紙、洒落本、吉原細見などを中心に展示しました。

神保町へお越しの際はどうぞご覧ください📚! pic.twitter.com/S5qvZkhdBm

ただし、タイミングによっては見れないことも考えられます。

もし直接見に行きたい!と考えるひとは、一度電話などで確認を取ってから行くようにしてくださいね。

べらぼうのさいけんは吉原細見のこと:まとめ

『べらぼう』に登場する「さいけん(細見)」は、江戸時代の遊郭文化を知る上で重要なものです。

とくに、蔦屋重三郎が手掛けた吉原細見は「正確な情報」「わかりやすさ」が評判となり、多くの人の手に渡りました。

べらぼうをより理解したい!江戸の風俗文化に興味がある方は、ぜひ一度見てみてはいかがでしょうか。